春节过后,返乡回家过年的人们陆续收拾行囊,准备踏上外出务工的旅途。然而,在位于蒋场镇的姚文斌家里,却每日客似云来,穿流不息。这些人来这里只有一个目的,就是买上几斤蒋场香干,带去千里以外的城市,或是馈赠给即将离开家乡的亲人,借以慰藉那份厚重的乡愁。

姚文斌开了一家以他名字命名的香干厂。据了解,春节前后,他家生产的蒋场香干供不应求,多的时候每天能卖出近2000斤,价格则涨到最高15元每斤。厂里安排工人日夜赶货,也难以满足大家对家乡风味特产的那份热情和喜爱。

蒋场香干为什么如此受欢迎?近日的一个清晨,记者慕名前往天门市文斌香干的生产现场。宽敞的庭院内,今年56岁的杨真敏正在将浸泡了12个小时的黄豆磨浆。杨真敏是香干厂聘请来的师傅,做了20多年的蒋场干子,他对每一步工序了然于心,有一套严格的制作流程。

“蒋场香干正不正宗,首先就是原材料,非要用天门当地生产的早黄豆“六月暴”,其他黄豆做不出这种口感”。杨师傅告诉记者。此外,除了一般的磨浆、冲浆、制形等工序外,蒋场香干还有两项独特工艺,其一叫“短水”,将香干放在烧沸的轻碱溶液里短水,去除豆腥,让干子更加柔韧劲道,且干子表面光滑平整,没有布纹;其一叫“过卤”,短水后的干子,下到秘制的卤汤里卤制,使其颜色金黄、纯正香醇。

做成的豆腐一层层垒起来压制成形

切好的白干子“短水”

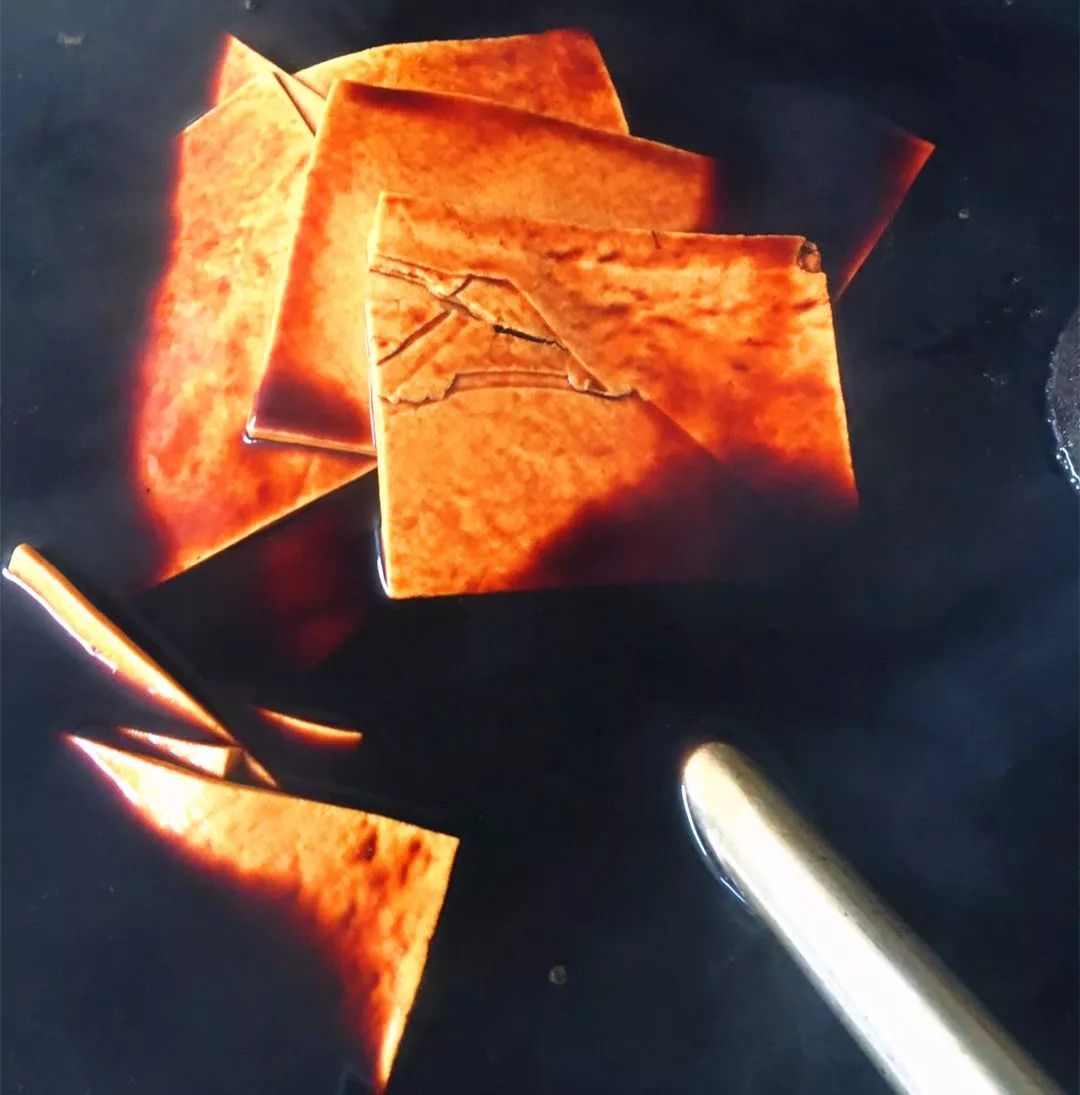

“短水”后的干子入锅过卤(白糖炒制上色)

随着蒋场香干的名气越来越大,姚文斌曾跑到交通更为便捷的天门城区做起了香干。然而,味道和质量却得不到保证,最终还是回到了蒋场。据说,在蒋场香干的祖传密笈里,有个“水源半径说”的理论,只有用蒋场方圆0.5公里的地下水,才能做出正宗的蒋场香干,这道理听起来有点玄乎,却被蒋场镇一代代豆腐师傅们严格尊崇着,从而也保证了蒋场香干从始至终的品质和口碑。

将卤制好的干子放在芦苇杆上摊晾

“我家三代做这行。我爷爷在供销社上班时就做蒋场香干,我爸爸83年开始做,我是96年开始经营,三代一直秉承着蒋场香干传统的做法”,姚文斌说。中国有句俗话,人生有三苦,撑船打铁磨豆腐。做豆腐这个行当,从古到今都是又繁琐又劳累。从前自不必说,工具简陋,全靠人工,等到豆腐摊子在清晨满大街叫卖时,已是经历了无数道工序。到了如今,有些工序如磨浆开始用机器代替,但仍不是一件容易的事。

据了解,现在天气冷,香干厂白天还可以生产。到了天气热的时候,每天都是凌晨三点开始做,当天做当天卖,最大限度保证干子的新鲜。虽然辛苦,但姚文斌甘之如饴。

摊晾好后准备进行包装的蒋场香干

近年来,随着互联网+的东风吹遍千家万户,姚文斌动起了开网店的念头。经过真空包装和品牌设计后的蒋场香干,通过互联网卖往了大江南北。蒋场的游子们,终于在异地他乡也能品尝到故乡的美味。这碗让人魂牵梦萦的“家乡菜”,看似简单又饱含了一代代蒋场人们的勤劳和智慧,抚慰了无数在外游子的思乡之情。