玉凤

『归宿感的觉醒』(代题记)

即使是一个土生土长的天门人,像我,对家乡的认同也就这十多年来的事情。相信有这种流浪的感觉的同乡不少——正如我在《天门人》里写的那样,“凡是天门人,只要一落地,他的老爸老妈就会盼着望着,说:快快长大了好好读书,离开天门这个鬼地方。”这种归宿感的缺失是天门过去发展艰难的重要人文因素之一。天门人似乎在骨子里一直都不知道自己从哪里来,要到哪儿去,更不知道自己是谁,只知道脚下这片土地不是自己终老的地方,迫不及待地想要逃离。

我曾经将这种带有吉普赛人流浪基因的地方性格归结于天门是一个移民城市。竟陵虽开埠久远,但似乎一直未入主流,史上名流如陆羽、皮日休之流,虽生于天门,然皆成名于外,皮子甚至都不承认自己是竟陵人,只说自己是襄阳人。少有的例外是钟谭。

庆幸的是,目下这种情形正在改变。家乡的发展首先功不可没,我们开始越来越多地在天门听到南腔北调的齐奏。这也极大地引发了游子的思归和本土的觉醒,我们开始欣喜地听到“如果可以,我们一起回克天门”的歌声流行。

开年后,春酒虽稀落,然时不时仍会有友招饮,归宿感的共鸣是其中最重要的收获之一。譬如正月将尽的二十四日,我碰到了欧阳勇征,当下天门最火的本土歌手,“如果可以,我们一起回克天门”的曲作者,相言甚欢。勇征告诉我,他返乡定居后,甚感无奈,一日忽大哭一场,从此决定开始写天门的歌曲。此说深得我心。盖我与勇征类似,过去很久以来,我的灵魂都在天边无穷处游荡,我的眼光甚少关注这片生我养我的家乡,至某年月的一天——大约是2003年在市招商局工作期间,忽醒悟,从此将心与眼收回,开始关注脚下。

此篇文字,即转变后奉上意而穷心力作,旨在通过解读石家河文化的故事,明家乡历史之久远、沉淀之深厚、人文之灿烂,而告诉自己,大不必羡他乡之美,天门足堪自美也。

诗曰:

彼三苗之故国兮,吾文明以发源。长独步于海内兮,与鬼神而俱敬。怀故国之陆沉兮,惟今世始梦甦。

唐开元十三年(公元725年),24岁的李白从故乡江油出发,开始寻找“天生我材必有用”的实现途径。船入楚地,风景豁然,诗仙发出“山随平野尽,江入大荒流”的慨叹。1230年后的1954年,在太白先生感慨江汉平阔不足百公里的湖北省天门市西北角,故纸所谓大洪山“陵之竟也”的地方,修渠的民工们挖出了后来被评为“中国20世纪100大考古发现”的中国史前文明时期最大的古城——石家河古城。

谭家岭遗址W8

谭家岭遗址W9

虎面形玉饰

这是一座湮没在历史长河里的史前大都。从天门市中心出发,出城西,再折而北,驱车十五分钟左右,即进入一座刚刚更名为石家河的小镇,镇北是一片起伏的低岗平原,东西各有一条南北向的小河绕原而过,谓东河和西河。在这片江汉平原上随处可见毫不起眼的土地下面,就隐藏着一座7000年前即有先民活动的上古大国。有关我们这个古老民族和伟大文明的许多源头故事,就隐藏在下面。

这里的每一粒尘土都可以讲述先民的故事,这里的每一条沟壑都刻录着历史的沧桑,当然这都需要我们来发现,来梳理,来验证。但是,时间太过久远,文明已经巨变,即使经过十余批次大大小小规模的断续发掘和六十多年不间断的持续研究,考古学界对石家河文化越来越重视,但也越来越困惑——了解得愈多,随之而来的未知亦愈多——城址愈探愈大,聚落愈来愈多,文物愈出愈奇,辐射愈研愈广。现任石家河遗址考古队负责人、武汉大学考古学博士向其方曾向我“抱怨”说,“我们想象了无数的故事,想将现有的发现串联起来,但很少成功——因为每一次新的发现,都可能推翻已有的结论。”

出土虎座双鹰玉饰

玉蝉

最令向博士“痛并快乐着”的“推翻”之一,是石家河文化和相邻的荆门屈家岭文化断代之争。二者同时发现,同时发掘,此前考古学界一致认为,石家河文化断代应该晚于屈家岭文化,但2015年对石家河遗址的进一步发掘证明,石家河古城始筑于5000年前,早于屈家岭文化时期。

如果硬要把这些年的研究总结出一个公认的结论的话,那就是,石家河古城遗址的发掘,正在动摇甚至改写考古学界的许多公论。

比如说,玉器文化的巅峰。

比如说,陶器文化的繁荣。

比如说,酒文化的滥觞。

还有祭祀的仪轨、文字的起源、社会的发展,等等等等。

陶塑动物

最后,目标所指,直达最根本的一个问题——中华文明的起源。

随着石家河遗址发掘和研究的深入,现在已经有越来越多的学者开始倾向于改变中华文明仅来源于黄河文明的单源说,而开始认同多源的“满天星斗”论。最新考古研究表明,石家河文化的影响以江汉平原为中心,东至大别山麓,南抵洞庭湖滨,西接巴蜀,北上河洛,势力范围近20万平方公里,仅湖北省境内就分布着天门龙嘴、天门笑城、石首走马岭、公安青河城等15处城址,其中,中心大城石家河在长达2000年的时间里,一直发挥着整合文化与资源,引领长江中游史前文明向前发展的作用。用现在的话说,就是石家河古城是当时长江中游地区史前诸部落的首都,石家河文化代表的南蛮文明与黄河流域北方华夏文明、长江下游的东夷文明一起,或许还有那些我们现在尚未发现的中华文明的支脉,共同构成中华文明的发源地。

2017年1月,石家河遗址入选“2016年中国六大考古新发现”,其中新发现的谭家岭古城被认为是我国规模最大的史前城址。

石家河文化中心区及 分布范围分布示意图

这是一座依水而建的上古大城,建成区达8平方公里,核心区超过120万平方米,计主城一座,东南有卫城一座,即土城,面积近20万平方米。古城规划科学,功能完备,不仅有相对规范的功能分区,城内居住区、手工作坊区、祭祀与墓葬区相对分离,而且有极其严密的防卫体系。古城有三道城壕守卫,每道城垣墙底厚达60-80米,壕沟宽80-100米,东西两面的壕沟利用东河和西河的自然水道,其他壕沟由人工开挖而成,并建有桥梁通行。城外另有42个散居的规模大小不等的聚落。在只有石器工具的上古时期,修建如此规模的城市,先民的智慧和勇毅令人景仰。

刻画符号

更令人期待的是,中国考古学会理事长、中国社科院考古研究所所长王巍认为,从历年发掘的成绩来看,石家河遗址不排除有面积较大的外部城或者高等级的建筑遗迹存在,如果加以发掘将会有更大惊喜。

面对这样一座冠绝中华的古城,我们不禁要问:这座城的主人是谁?

经过长期的研究,考古学界现在基本同意,石家河古城是三苗国的故都。

三苗,又称有苗、苗蛮,是上古时期中华大地上的一个古老民族,又或者一个古国。但是三苗在正史上的记载十分模糊,甚至多有矛盾处,而夏朝以后竟再无踪影,成为史学界最大的谜团之一。由于实证的缺乏,学者们对三苗到底是怎么回事,莫衷一是。

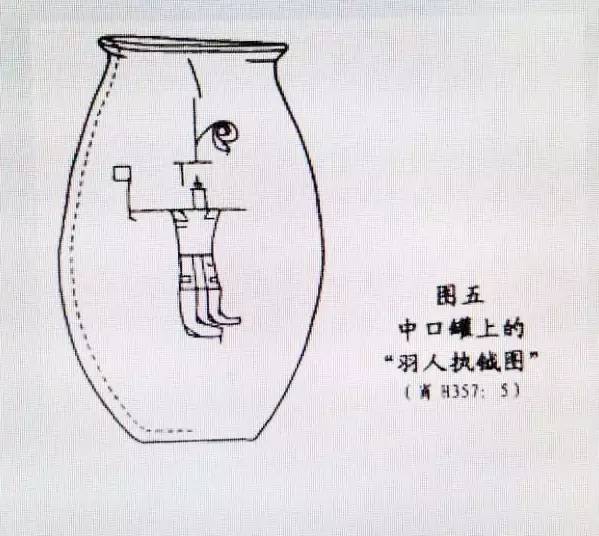

羽人执钺图

石家河遗址的发掘解开了这一谜团。

据《战国策》记载:“昔者,三苗之居,左彭蠡之波,右有洞庭之水,文山在其南,而衡山在其北。”这和同样是西汉刘向编辑校刊的《山海经》上的说法一致:

“三苗之国,左洞庭而右彭蠡。”(《山海经·第六·海外南经》)

彭蠡、洞庭即后世之鄱阳湖、洞庭湖,衡山是《水经注·汝水》中所言雉县雉衡山(今河南南召县南),文山地望不详。后世有人认为此说左右颠倒,不足取信,但长沙马王堆汉墓出土的长沙国南部古地图是以南为上的,与今之左右方位相反。可见刘向的说法是成立的。由此可知三苗国的活动地域在洞庭、鄱阳湖之间,北至伏牛山南麓,涵括整个南阳盆地。

这一区域,正是石家河文化的势力范围。

陶盘

南阳盆地仰韶文化的突然中断,可以直接证明这一判断。南阳邓州八里岗遗址的发掘发现,其地一直延续的从属黄河流域华夏文明的仰韶文化突然消失于一场意外的变故。其晚期规划整齐的排房遭火焚而毁弃,大量陶器被倒塌的墙体砸散,室内有未及携走的石斧、石凿和骨锥,据此推断应是毁于战火。随后屈家岭文化在废墟上出现,一直延续至石家河文化时代。丹水之滨的淅川下王岗遗址情况与此类似。可见南阳地区仰韶文化的中断,其实是被石家河文化用武力征服了—— 这说明,新石器时期江汉民族的发展水平已经毫不逊于黄河流域的华夏文明,甚至更为先进。

石家河遗址的发掘为这一观点提供了充分的实证。大量稻谷、稻壳及用稻秆拌泥制作的建筑材料遗存的发现,表明粮食生产水平已经相当先进。制陶业极为发达,三脚鬶等器具的形制非常复杂,薄胎彩釉工艺极为先进,并产生了较为精细的内部分工,即红陶为神器,黑陶为冥器,灰陶为生器。大量不同规格的陶纺轮出土,表明其时纺织业已经成熟为单独的行业。石器和玉器的制作工艺,更明显高出同期的黄河流域的红山文化和长江下游的良渚文化。而数以万计的红陶杯酒器出土,不仅表明粮食产量多有盈余,已广泛用于酿酒,更说明当时已经出现了专门生产用于贸易的陶器作坊,结合码头遗址的发现,可以肯定石家河文化时期以水运为主的贸易已经非常发达——有城有市,中国最早的一批城市出现了。

陶器

人头形玉饰

在生产力水平低下的远古时期,城市的崛起需要更多的资源和人口支撑,必然导致势力范围的扩张。南阳之变是这种丛林法则的必然逻辑结果。南阳西通武关、郧关,东南受江、汉、淮诸水,是打通南北的重要关节。石家河文化先民占据这一地区以后,开始继续北上,触角直抵黄河之滨,局部甚至越过黄水之隔。今天,在河南项城、淮阳、禹县、郑州、洛阳、伊川、郸城、禹县、郑州、偃师、渑池、陕县以至黄河以北的山西垣曲古遗址中,均发现有石家河文化遗存。

1987年,正是“大办乡镇企业”如火如荼的时候,石家河遗址开始又一轮发掘。当时的发掘带有抢救性质,因为发展心切的当地镇政府在遗址边缘创办了一个砖瓦厂。

1988年春,时任砖瓦厂厂长刘洋交给考古队员、荆州博物馆副馆长刘德银一小包东西。正是这包东西,引发了后来考古学界的一个重大发现。

刘厂长交给刘副馆长的是一小包玉器,说是工人们在制作砖坯的时候捡到的。

在中华文明看来,黄金有价玉无价,玉的价值是无法估量的:

“玉,入其国则为国之重器;玉,入其家则为传世之宝。”

作为考古学专家的刘副馆长自然知道这个道理,我们可以想象其当时内心的激动。

玉面人

在随后的发掘中,考古队把玉器的探寻作为重点,并取得了极为重大的收获。在随后的发掘中,仅一座瓮棺就出土了56件玉器。其中有两件堪称国宝。一件是棱眼角鼻酷似外星人造型的玉面神像,它的放大版现在就悬挂在石家河考古中心外墙上,另一件是与北方红山文化玉猪龙极为相似的猪咀蜷躯、有角无足玉龙,现藏于荆州博物馆。这两件玉器和1955年在石家河另一个遗址罗家柏岭发现的玉凤一起,应可并称为中华玉器文化中的三大经典造型。

我们现在喜闻乐见的龙飞凤舞,终于在这5000年前的古老城址中找到了源头。

玉凤

玉龙

如果说西辽河流域的红山文化因其所出土的玉龙造型流传至今而享有“中国玉龙之乡”美誉的话,石家河文化理所当然地应该被尊为“中国玉凤之乡”。

以主流自居的黄河华夏文明一直对楚地有一种蔑视甚至敌视,不仅在军事上连年讨伐,而且在文化上也多不认同,比如对凤文化的评价,就调侃为“楚人不知凤,高价求山鸡”。但事实上,中原文明对楚凤造型是极其喜爱和高度认可的。

比起华夏文明以猫头鹰为原型的凤来,楚玉凤之美确实无与伦比,他们甚至不惜为此刀兵相见、大动干戈。

《周易·既济》记载了一场令后人匪夷所思的战争:“高宗伐鬼方,三年克之。”高宗即商代中兴之主武丁,中国商朝第23位国王(夏商周断代工程把在位时期定为前1250年—前1192年),“三”在古代是个概数,泛指多数。由此可以想见这场战争的旷日持久和浩大惨烈。1976年,河南安阳发掘了武丁妻子妇好的墓葬,在这座唯一保存完好的商代王室墓中,考古工作者找到了有关这场战争的记载和妇好生前使用过的重达8.5公斤的龙纹大铜钺。作为中国历史上第一位有文字记载的巾帼将军,妇好亲自助夫征战,仅其指挥的将士就达一万多人,相当于现在一个整编师的建制。在约3300年前的商代,发动一场持续三年以上的大规模战争是非常不容易的,而这场战争的目的,居然只是争夺鬼方之地盛产的宝玉。

后来这些玉器很多都陪妇好入葬,共计755件。其中一件写进了教科书,被誉为凤文化起源的玉凤,最为有名。

出土玉虎

现藏于国家博物馆的这件玉凤通体黄褐,侧身回首,短翅修尾,造型与我们现在的凤别无二致。

当时很多学者以为此物属商产,后来不少人看到同藏于国家博物馆的石家河罗家柏岭玉凤后,通过比较造型、质地、雕刻技法后,改变了原有的看法,认为妇好玉凤当属石家河文化遗存,很有可能是掠于鬼方的战利品。

那么鬼方到底是何方神圣,和我们今天要讲的石家河古城有什么关系呢?

上古传说中,楚人始祖祝融(吴回)曾娶鬼方氏为妻。明代大思想家王夫之在《周易内传》中更直截了当地认定:“伐鬼方,《诗》(即诗经·商颂·殷武)所谓‘奋伐荆楚’也。楚人尚鬼,故曰鬼方。”可见鬼方就是今天的湖北,也就是石家河原始部落控制的地域,鬼方之民当属石家河先民的后裔。殷商中兴之主用三年时间征伐鬼方,而未能完全将其消灭,可见鬼方是相当强盛的。

这种强盛通过石家河古城遗址的发掘,特别是玉器的发掘得到了充分的实证。

2014年起,湖北省考古研究所时隔20余年后重启石家河遗址考古,次年11月在寻找大型建筑遗迹时,意外发现9座瓮棺葬,其中5座有玉器随葬,计247件。此前,石家河遗址群曾发现过两批次201件玉器,均被国家与湖北相关博物馆收藏。还有不少散落民间和流失海外的玉器无法统计。

玉璜

玉笄

人兽复合玉佩

这些玉器类型丰富、造型奇特,既有生产用的玉纺轮、玉刀和玉锛,亦有装饰和礼器用的玉佩、玉环、玉珏、玉璜、玉珠、玉坠、玉管、玉如意等,造型多以动物为主,写实类的以蝉居多,人、虎、鹰、羊、象亦有,变异类造型中,有后世引为图腾的龙、凤造型,及至今未解之连体双人头像、鬼脸座双头鹰等。中国考古学会理事长、中国社科院考古研究所所长王巍说,此次发现的玉器数量之多让人惊喜,工艺水平之高超令人震撼。圆雕、透雕等技艺较良渚文化的平面雕刻有很大进步,代表当时中国乃至东亚范围内琢玉技艺最高水平。

玉片饰

学界公认的史前玉器有两个高峰,一是辽宁辽河流域的红山文化,一是长江下游的良渚文化。湖北省考古研究所所长方勤认为,此次考古挖掘的玉器普遍使用减地阳刻技术、浅浮雕线刻技术,其工艺水平超过红山文化和良渚文化,代表了史前中国玉器加工工艺的最高峰。

向其方的话则更通俗易懂:以前有的技法它更好,今天有的技法它都有。

我想,空前绝后,似乎就是这个意思。

一位不愿透露姓名的中国玉文化研究专家说得则更为数据化。他说,本次发掘出土的247件玉器,每一件都堪称国宝,完全满足国宝条件的玉器就有14件。而目前湖北省的馆藏文物中,国宝级文物也就27件。对此,王巍认为,这在很大程度上改写了对中国玉文化包括玉器制作、使用乃至玉礼器的认识。

2014年11月,考古工作者开始发掘印信台。一年之后,第一期考古研究结束,湖北省文物考古研究所正式确认,印信台遗址是目前发现的新石器时代长江中游规模最大的祭祀场所。

印信台发掘台面1.4万平方米,祭祀台面积达1175平方米。如此巨大的祭祀场所,表明石家河文化的先民们对祭祀的重视达到了空前的程度,礼制开始成型并勠力履践——他们的一只脚已经迈进文明的门槛。

在人类从童萌走向文明的漫漫长途中,礼通过尊卑上下原则使社会个体各安其分,是强力之外的重要社会治理工具。《礼》曰:“道德仁义,非礼不成。教训正俗,非礼不备。纷争辩讼,非礼不决。君臣、上下、父子、兄弟,非礼不定。宦学事师,非礼不亲。班朝治军,涖官行法,非礼威严不行。祷祠祭祀,供给鬼神,非礼不成庄。”后世礼法并称,原因即在于此。

神祖面纹玉器

礼莫重于祭。祭祀是以事神乞福。孔子所制仪礼中,对祭祀有极严格的规定。祭祀对象分为天神、地祇与人神。天神称祀,惟天子祭;地祇称祭,诸侯大夫可祭;宗庙即祖先称享,士庶祭。

石家河遗址中墓葬区的考古研究印证了孔子关于士庶只能祭祖祢的著述,或者说,石家河丧祭仪轨是后世礼制的源头之一。石家河遗址中的墓葬相对集中于三个地方,一是邓家湾,一是肖家屋脊,一是印信台,三个地方都发现了祭祀活动的遗存。丧祭相联表明石家河文化的先民已把祖先列入祭祀对象,这应是后世特别是楚人鬼神同敬习俗的滥殇。另外墓葬群与城垣走向并行是石家河丧葬文化的又一特征。很多墓葬存在于城垣之侧。这种葬制一直影响到现在,江汉平原一直有在河堤上入葬死者的习俗。

陶塑动物

陶象

陶人

从葬具和陪葬品来对比研究的话,会发现石家河文化已经出现阶层分化,贫富甚至悬殊,已处于文明时代的前夜。邓家湾区墓葬陪葬很少,应该是平民墓葬区。而肖家屋脊一座瓮棺中就出土了数以百计的陪葬品,仅玉器就有56件,应属于部落上层人物。印信台是公共祭祀区,祭台上数十个红陶缸首尾套接,划出祭祀场所的核心区域,周边发掘出多具遗骸和瓮棺,部分瓮棺里还发现有婴儿的遗骸,没有任何陪葬。另有一些零星分布的墓葬,多存于一些手工作坊旁,基本没有陪葬品,有的也只是一些玉料的残次碎片之类,应该是最低等的贱民。

对套缸接结而围是什么用意,或者说是什么习俗,现在众说纷纭。但对套缸和陪葬陶器上随处可见的刻划符号,意见则相对统一得多,似乎可以推断为汉文字的起源之一。肖家屋脊出土的一件陶罐上,绘有一尊栩栩如生的持钺武士像,线条精致,勾勒精准。向其方曾很认真地对我说,这个武士穿的应该是皮靴。换句话说,刻划符号虽然不能算是文字,但可以肯定的是,根据汉字造字法的规律,目前已经出土的刻划符号中,具有象形和指事这两种基本文字功用的符号已经出现了。

印信台遗址航拍

印信台遗址陶缸遗存

印信台遗址陶缸刻划符号

这应该是最早的文字类符号。如果允许我大胆推测,作为掌控近二十万平方公里的原始部落核心,石家河古城应该有发布号令和周知的工具,很有可能就包括最原始的文字,只是可能由于当时文字载体易朽易毁,我们未能发现罢了。

至少,若没有确定的固化记载,那些繁文缛节是如何流传到石家河文化陆沉千年之后的孔子时代的呢?无论如何,我不相信繁盛长达2000年的石家河文化会一直是口口相传、凭空运转。

雄心勃勃的三苗崛起于江汉之后,开始四面出击,甚至开始直接参与中原逐鹿。这无疑使黄河流域部落共同体的首领们感到威胁,他们开始反击,特别是尧舜禹,他们前仆后继,连续发动了一浪高过一浪的对三苗的持续进攻。

历史是由胜利者书写的。战事虽由尧发起,但他却把脏水一股脑全泼到了三苗头上。他列举了“三苗之君”的五大罪状,即《尚书·吕刑》所谓“苗民弗用灵,制以刑,惟作五虐之刑曰法。杀戮无辜……罔中于信,以覆诅盟”(不敬神灵而作五刑,残害百姓,道德沦丧,背信弃义,反复诅盟),然后标榜自己奉承天命,以伐三苗。

兽面形玉饰

玉祖神像

这段檄文表面上义正辞严,其实多为欲加之辞。文告中批判的三苗国存在的问题,用现在的眼光来看,不仅不是落后,相反正是进步的文明的萌动——贫富分化加剧,社会开始分层,原始宗教的无上地位开始让位于以人的意志为圭臬的刑罚等等。这些记载和考古发现所揭示的三苗古国文明进程已走在黄河文明前头的观点互相印证。

打嘴仗自然不足以引爆两大文明的冲突。三苗领袖人物参与中原权力之争才最终导致了战争的爆发。“昔尧以天下让舜,三苗之君非之,帝杀之,有苗之民叛”。于是“尧战于丹水之浦,以服南蛮。”(《吕氏春秋·恃君览》)。丹水即今丹江,发源于陕西商洛凤凰山,流经河南南阳淅川附近时,“水出丹鱼,先夏至十日夜,伺之,鱼浮水侧,赤光上照如火”,故名。此战双方互有攻守,尧并未取得实质性胜利。据《史记》记载,“舜请迁三苗于三危(位于现甘肃敦煌)”。从“请”这一说法可以看出,战后三苗仍居于南阳地区(汉代的荆州包括南阳郡)。

篡夺尧权掌管黄河流域之后,舜继续视三苗为心腹大患,并汲取尧的教训,采取武、文兼备的两手策略,一方面继续保持直接武力打击的压力,《帝五世系》:“有苗氏负固不服,舜乃修文教三年,执干戚而午之,有苗请服”。另一方面推动中原文化渗透。即所谓“更易其俗”。史载“三苗髢首,中国冠笄”,三苗与中原先民服饰不同,显著区别之一是唯有中原先民用簪笄。但在淅川和湖北郧县石家河文化遗存中也发现了笄,这表明舜的文化渗透策略有收效,不过收效甚微。因为所有石家河文化遗址中仅于这两个靠近丹江水库的地点出土了笄,说明三苗国仍然牢牢掌控着南阳地区。舜只好继续强化武功的一手,但结果并不如意,舜很快“南征三苗,道死苍梧”(《淮南子·修务训》卷19)。

不过舜兼修武事文教为后来禹伐三苗奠定了基础,特别是其针对三苗氏族支系纷杂、分布疏广的弱点采取“五流三居”之策,通过“黜退其幽者,或夺其官司爵,或徙之远方。升其明者,或益其土地,或进其爵位也。”(《正义》),使三苗内部开始分化瓦解。待禹继位,终于对三苗发起了一场长达70余天的毁灭性战争:“三苗不服,禹请攻之,三苗乃服。”(《吕氏春秋•上德》)

玉人

玉管

这场战争的残酷可以用惊天地、泣鬼神形容,不少古籍上都有非常夸张的描写,其中以《墨子•非攻下》所载最为全面:“昔者三苗大乱,天命殛之。日妖宵出,雨血三朝,龙生于庙,犬哭乎市,夏冰,地坼及泉,五谷变化,民乃大振。高阳乃命玄宫,禹亲把天之瑞令,以征有苗,四电诱祗,有神人面鸟身,若瑾以侍,搤矢有苗之祥。苗师大乱,后乃遂几。”

这场战争是压死石家河文化的最后一根稻草。用西楚霸王的话说,是“天亡我也,非战之罪也”——综合《墨子》及其他文献的记载可以推断出,三苗之地当时连续遭受了各种各样的自然灾害,包括气候异常(太阳夜出、天下红雨、夏天冰冻、作物不熟)、地震(地裂水出)、水灾,以及由此引发的动物行为异常(蛇出于庙、犬狗嚎哭)等,这使当时还处于人类童年时期的三苗先民认为招惹了神怒,引发了天遣,内心恐惧,未战先怯,士气与人心崩溃——这应该是三苗灭国的根本原因。

玉面人

墨子的描述当然主要是用来论证他的非攻思想的,但确实客观反映了禹伐三苗的残酷,它已经不再是仅仅满足于从肉体上消灭对手的血亲复仇,而是以夺取生存资源如人口、器物以及拓展生存空间为主的征服:“人夷其宗庙,而火焚其彝器,子孙为隶,不夷于民”。考古研究表明,战后石家河遗址中来源于黄河流域的龙山文化因素大增,4000年前即夏朝建立之后,石家河遗址中再无有独特自身价值的考古遗存。

故国陆沉的三苗迅速衰亡,被迫南渡汉水远徙,自此史书上再无关于“三苗”的记载。史料中再次出现“苗”的泛称,已是宋代,此时已经过去大约2800年了!

虎头玉

玉人首

这场战争的影响空前且深远。它的直接后果,是各种社会矛盾进一步激化,最终导致原始氏族制度崩溃,夏王朝诞生,中华民族正式进入文明时代。长期影响则是民族大融合。石家河文化退出南阳地区后,龙山文化随即进入,中华民族历史上第一次大规模民族融合开始。体质人类学研究成果揭示,河南南阳地区先民与黄河下游先民虽属同一个种族类型——古代华北人,但同近代华中组居民体质特征极为相似,表明其与石家河文化先民有极密切的血统关系,它应是华北先民向南迁徙的直接结果,这种影响甚至向南延伸到华南以至南亚。

随着民族融合的深入,文化的交融随之水到渠成。三苗先祖列入华夏帝王世系,三苗始制的“五刑”和礼制也被北方部族接受并得到传承发展——石家河文化以涅槃的形式,融入中华文明主流,沿延至今。

(本文作者韩天才系天门市文联负责人)

(配图来自石家河文化官网、社科院考古所中国考古网公众号)